也谈“文脉”与“画脉”

作者:于新生 时间:2015-02-01 点击:6009

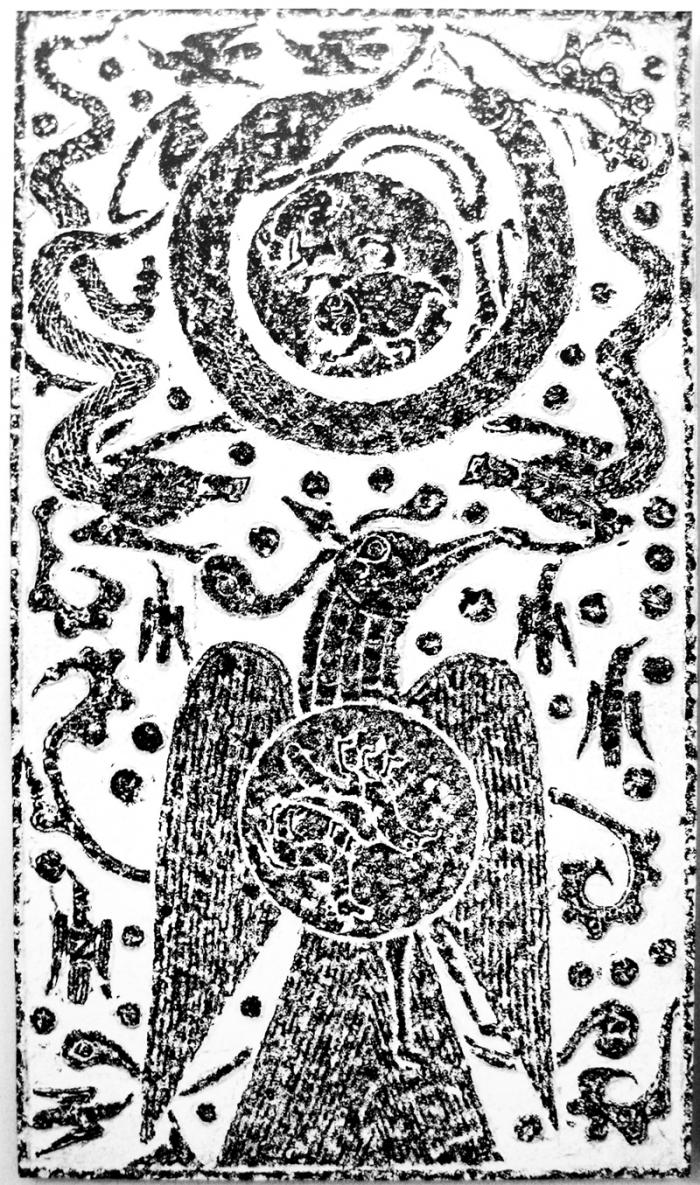

天上人间图(汉画像石)

也谈“文脉”与“画脉”

于新生

在微信朋友圈转发的文章中,看到一篇题为《文脉与画脉--论画家如何显现出不凡的气质?》的文章[1],搜索网络也见该文,但由于网络具有虚拟性,是否有人借冒作者其名不得而知,故本文所说仅对该文而言。该文论述了读书对于人的气质及绘画创作的重要性,其意甚为精辟,笔者赞同,但就文中的某些观点笔者也有不同看法,现就此与作者商榷。

一.“文脉”与“画脉

“文脉”从词义上解释通常有二:一是指“文化的脉络”, 文化指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,又特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等,从此义而论,绘画显然也是包括在文脉之内的;二是指“文章的脉络”,如明徐渭《奉答冯宗师书》:“如入此一段,则大梗文脉矣。”是指某篇文章的脉络。

从文化脉络一义讲,“文脉”是一个民族的文化魂脉,其既有精神性的内容,也有体现其内容的形式,是由精神和物质来共同体现的。一方面,精神须依形式体现出来,或行为,或文字,或语音,或图形,或其它物质载体,即是该文中所说的人的气质,也须依人来体现。另一方面,任何文化形态也必然会体现出其内在的精神。这些精神或形式所呈现的文化形态的历史延续及发展脉络,也就形成了一个民族或地域的“文脉”。

从《“文脉”与“画脉” --论画家如何显现出不凡的气质?》一文所说的“文脉”与“画脉”之义来看,所言“文脉”虽与上说“文脉”有关联,但并非是对文化整体而言,而是将“文脉”与“画脉”从文化整体中分离出来而谈的。 其所言“文脉”应是指书文之脉络,“画脉”应是指绘画之脉络。可实际是:就书文而言,它是包罗万象的,不同的文化形态或自然形态均有与其相关的书文,书文与这些形态必是互为关联的;就“画脉”而言,美术形态的衍化脉络也必是与相关的书文分不开的,且不借助书文也就无从来谈“画脉”。由此来看,“画脉”本身就包涵了与之相关的书文,这些书文,既包括思想性的,也包括技法性的。

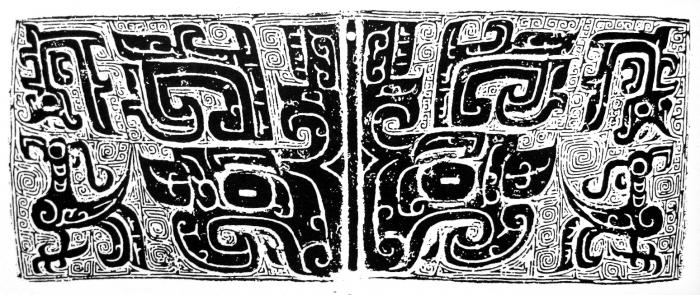

青铜器上的蟠龙纹

就“文”与“画”的关系,该文中谈到:“人的改变靠文,不能靠画,画的改变也靠文。”此论似乎也不尽然。人的改变是由多种因素造成的,人类文化的诸种形态都会对人产生影响。理论的表述是需借助于书文,但最初的理论也是从现实生活与社会实践中来的。会赏画的人自然不是俗人,但为“文”的人却不一定会赏画,更不一定会作画。因而,画的改变既要靠文,更要靠画。尤其是对自然物象的体察,内心意象的感悟,以及对绘画技法的研习,对一个画者来说尤为重要。古人所谓“外师造化,中得心源”,是说画者之心源要从师造化中来,而没有说是从书文中来。因为对造化的观察、体悟和表现是画家为画的必然过程,而对书文而言,是否需此过程,则就不一定了。从画家对绘画技法的掌握和运用方面讲,其同样也与“心源”相关,因为它直接体现了画家对艺术规律和自然规律的感悟、认识和把握的程度。即是过去的“文人画”,也必是通过画艺来体现的,如没有对画艺的掌握和运用,他也只能是文人,而不可能是画家。画家需要对造化进行深入地观察体悟,需要对前人的经典画作进行大量地研读,需要对绘画技法进行不断地实践,再加上书文的滋养才能有所成就。“术业有专攻”,画家如只靠书文,而不在画艺上下大功夫,是肯定不行的。现在有许多理论家也事书画,但如果他没有对书画语言的长期研习,其作品在功力上必然会多有缺失,也就只能是“纸上谈兵”。一个画者也然,如只空谈理论,不事画艺,读书再多,不通过画艺表现在画上,“笔墨等于零”[2]!

二.“文”、“画”与“经国之大业”

该文还有论:“文脉对于一个国家尤其是发达国家来说是灵魂,是国家精神的集中体现。画不是。从大的方面讲‘文者经国之大业,不朽之盛事’。画可能是不朽之事,但不是经国之大业。思想、学术、历史可以通过文永久、准确、完整地传播下去,用画来传播其效果就微乎其微了。自从文字产生以来,各种学说、思想及历史都是靠文字传流下来的,不可能靠画传流下来” 。“不可能靠画去治理天下。”

对此说,本文也以为不然:“文”与“画”的精神体现都需要一种载体,“画”之载体是材料和图形,“文”之载体是文字(表音的图形),至于其是否能“经国之大业”,则要看这些载体所承载的精神和内容。即:其载体如果承载了“经国大业”之精神和内容,它就有“经国”之功用,否则就与“经国”拉扯不上了。就“文”而言,那些低俗、荒谬、无聊之文怎么能谓“经国大业”之文呢?而其它文化载体如果承载了“经国大业”之精神内容就同样会有“经国”之功用。如“画”。从良诸时期玉器上的神人兽面图像,商周时期靑器礼器上的兽面组合图像,以及对中华民族产生了重大影响的龙图形、太极图形等,能说其与当时或后世的“经国之大业”无关吗?尤其是在文字出现之前,这些体现集体思维意识的图形(绘画),对当时社会观念的形成无疑产生了至关重要的作用。人们通过图形(绘画)来统一人的认识,它们被人们共识和运用,从而成为了某一部落或国家内社会观念相对固定的物化形态。如原始彩陶中的鱼纹、蛙纹、点纹、波状纹,以及其后青铜纹饰中的兽面纹、龙纹、凤鸟纹、虺纹等,均具有与崇拜对象及社会统治有关的象征性意义。在当时社会中,即使是没有书文,人们也可以通过这些图形,来显示社会的秩序、地位尊卑,并以此来统一人的观念和意志。

龙

最典型的是龙图形,它与中华文脉及艺术源流相伴相随。它的形象不但包涵了生殖神、祖先神、自然神、统治神、民族象征等多种内容,更是中国历代统治者用以“经国”的标志性图形。在封建社会统治体系中,龙的形象在其规格及使用上具有鲜明的统治意识,并随着封建制度的形成日趋严格与完备。在社会不断地权力更替和演进中,统治者将龙的原始意义转化为追祖溯源式的祖先崇拜和掌握政权的族的象征,并将其同天地观联系起来,统治者自称为“真龙天子”,用“君命天授”来表明皇权的合理性。使龙图形不仅成为了生殖神、祖先神、王权的象征,也成为了天地神在世间的代表。

青铜器上的兽面纹

从商周时期青铜礼器上的纹饰图形来看,其“经国”之功用亦甚为明显。在商周时期的青铜器图式中,其图形是以兽面图形(龙的正面图形)、龙图形为主体再组合其它子图形的方式,来体现社会制度中严格的等级观念和君主对国内臣民的统治。在艺术图式上这种等级的从属关系常表现为龙与蛇、鸟、鱼、虺的主次排列:生殖神、祖先神、天地神和王是龙,是主体;臣民只能是蛇、鸟、鱼、虺等类,是陪衬。龙与各种小型动物的图式关系,既是天子与臣民生殖与被生殖(龙生万物)的宗属关系,也是统治与被统治的君臣关系。这种礼制下的社会关系,使人们在不同的阶层上,依贵贱尊卑之别,忠君孝祖,安分守己,顺应天命,并以此来作为德行的标准。

再如汉代的画像石,其图形及摆置方位即明显体现出了当时人们的宇宙观、道德观、自然观、价值观等多种社会内容,它被认为是研究汉文化的百科全书。而形象的反映当时这些观念和内容的,恰恰是画,而不是文。

即是今日,画的“经国”功用也是显而易见的:一把镰刀和一把锤头就能体现出共产党的性质; 1949年11月26日,中央人民政府文化部发布的经毛泽东亲自修改的第一号文件是《关于开展新年画工作的指示》,可见画对“经国”的重要性;天安门城楼上悬挂的一幅毛泽东画像,就能体现出中国现在仍然坚持的社会方向……这些都表明:画是最为直观且重要的政治工具之一。难道能说,这些都与“经国”无关或效果微乎其微吗?

由此可见,一种文化形态能否“经国”,还是要看它所承载的内容,若其精神及内容与“经国”无关,自然也就无“经国”之功用。若反之,就不能说其“不是经国之大业”了!再者,无论书文、绘画或其它文化形态,也不一定只有与“经国”有关才是大事,其它与民生有关的内容就不是大亊,更不能仅以是否与“经国”相关评其优劣。生命的生息不但要进取,也需休养,芸芸众生所关注更多的是与生存相关的内容。不同文化形态各有其用,就“文”与“画”的文化特征来看,也各有其不同特点:“文”具有论述的详实性; “画”则具有直观的形象性。且“文”与“画”相比,“画”反而比“文”更具有文化的原本性特征。中国的文字就源于画。世界上有无文字的民族,但绝对没有无绘画的民族。

三.“修为”与“行为”

该文在谈及孔子“志于道,据于德,依于仁,游于艺”之言时,认为“游于艺”之意是“‘艺’只可游之而已”。但孔子此言“道”“德”“仁”与“艺”之间是相互关联的, “道”“德”“仁”是修为, “艺”是行为,修为的目的是为行为,修为又是靠行为来体现的,两者相辅相成。只有“志于道,据于德,依于仁”才能“游于艺”,“艺”可见“道”,见“德”,见“仁”。

日月图(汉画像石)

从中国古代儒家六艺“礼、乐、射、御、书、数” 的实质内容来看,也见“艺”与修为的关系。礼:礼者,不学“礼”无以立。周代以礼为治,它并非是单纯的礼节形式,而是当时所倡导的“道”“德”“仁”思想的行为体现。乐:有“礼”则必有庆贺燕飨之“乐”,同样是与“道”“德”“仁”思想相联系的。射:“射”也非单纯的射术,孔子《论语》中说:“君子无所争,必也射乎,揖躟而升,下而饮,其争也君子。”可见,“射”不仅是一种技艺,更是一种修身养性培养君子风度的方式。御:谓行车时和鸾之声相应,车随曲岸疾驰而不坠水,经过天子的表位有礼仪,过通道而驱驰自如,行猎时追逐禽兽从左面射获,说明其同样跟“礼”有关,同时,“御”还包含有运筹学、驾驭学、领导学方面的综合内容。书:书画不仅是一种技艺,也是一种修心体道的方式。数:古代把数学的起源归于《周易》以及“河图洛书”,同样体现了对“道”的理解和认识。故宋人秦九韶说:“周教六艺,数实成之。学士大夫,所从来尚矣。……爰自河图、洛书闿发秘奥,八卦、九畴错综精微,极而至于大衍、皇极之用,而人事之变无不该,鬼神之情莫能隐矣”[3]。由此可见,孔子所说的“艺”并非是人之普通行为,也非“只可游之而已”之小技,而是“志于道,据于德,依于仁”的具体行为体现。所谓“通五经贯六艺”,其所言“贯”字,才是“志于道,据于德,依于仁,游于艺”中 “游”的真正涵义。意是:“经”“艺”融会贯通。

六艺内容还有一种说法,六艺即六经,谓《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》。“孔子曰:六艺于治一也,《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以神化,《春秋》以道义”[4]。此说则更是表明了“艺”与“道”“德”“仁”密切相关,其决非是“只可游之而已”的“小道”了。

该文最后说:“前面说到文脉与画脉,文脉至为重要,但中国的画脉中又一直有文脉的内涵和基础。所以,画和文是不可分的。否则便是画匠之画,便是庸俗的画,格调不可能高。”其中“画和文是不可分”之言甚确!既然如此,该文作者为何又要在文中将其“神”“貌”分离,硬要分出孰重孰轻,厚此薄彼呢?

[1]《文脉与画脉-论画家如何显现出不凡的气质?》见网络 2015-01-17月雅书画

[2]“笔墨等于零”是吴冠中先生谈中国画之言

[3]《数书九章·序》

[4]《史记•滑稽列传》

2015年1月于济南

艺术是自我代表,绘画更是自我表现,你的气质不凡,格调高雅,学问精深,人品不俗,自然会在画面上有所表现,心手不可相欺。当然需要一定技巧,艺术的表现方式是技巧,没有技巧无法表现,有了技巧,表现了你自己,你没有学问,在画上怎能显示出学问;你没有不凡的气质,画面上怎能显示出不凡的气质。多读书,多为文,改变你的气质、精神,才能改变你的画。技巧是表现的手段,人才是主体。人的改变靠文,不能靠画,画的改变也靠文。

明李日华有一句名言:“大都古人不可及处,全在灵明洒脱,不挂一丝,而义理融通,备有万妙,断非尘襟俗韵所能摹肖而得者。以此知吾辈学问,当一意以充拓心胸为主。”正是这个道理。

文有文脉,画有画脉。但文脉对于一个国家尤其是发达国家来说是灵魂,是国家精神的集中体现。画不是。从大的方面讲“文者经国之大业,不朽之盛事”。画可能是不朽之事,但不是经国之大业。思想、学术、历史可以通过文永久、准确、完整地传播下去,用画来传播其效果就微乎其微了。自从文字产生以来,各种学说、思想及历史都是靠文字传流下来的,不可能靠画传流下来。

“半部《论语》治天下”。直到现在,我们都靠一种主义,一种理论或某种思想治理天下,这都是文脉的一部分,不可能靠画去治理天下。一篇文章可以治天下,一篇文章可以乱天下,“文化大革命”的号角就是靠一篇文章吹响的。画的功用不会有如此之大。有很多人是因为读了一本书或一篇文章而走上了革命道路,或走上了献身民族事业的大道,画的力量不会有这么大。

中国历史上是文官治政的国度,唐人“以诗取士”,诗写得好才能中进士,才能做官。而西方一直是贵族和教会把持政权,贵族和教会需要艺术,全由匠人去创作,匠人的审美观决定艺术的品质。而中国的文官需要艺术,一方面以文人的审美左右艺术,一方面文人自己参与创造艺术。所以世界上只有中国有文人画,而且其他画种和艺术也都借鉴中国画,文人画又以书法为基础,书法更是文人的专利和文人必备的基础。

文官治政,一切都要以文为基础。中医、园林、绘画等等,都有很强的文化性。画上要题诗,还属于文在画上的形式,更重要的是内涵。董其昌题画诗云:“一一毫端百卷书”,每一笔上都蕴藏有百卷书的基础,好的文人画上一笔一墨中都有百卷书、千卷万卷书的底子,否则不可称为文人画,也不会有文人画的内涵。

明代的周臣曾指导过唐寅绘画,但后来画的名气赶不上唐寅。有人问他,老师不如学生,应作何感想。周臣回答:“但少唐生三千卷书耳。”周臣在绘画技法上可以作唐寅的老师,但画境和画的内涵都赶不上唐寅,还是读书少了。不读书,不学文,岂能作好画。

前面说过,文的功能大于画,孔子、庄子的思想,黑格尔、达尔文、马克思的思想都是靠文传播,不可能靠画传播。孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,“艺”只可游之而已。儒家又认为艺术是“小道”(“虽小道,必有可观焉”),“小道”的作用赶不上“经国之大业”的文,但这个“小道”又必须建在“大道”的基础上,没有文的修养,文的内涵,这“小道”决不能成功。所以,从这一点上看,中国绘画又不是小道。

邓椿在《画继》中说“画者,文之极也”,又说:“其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文,虽有晓画者寡矣”。表示了他对文与画的关系之重视,画成为文的最高表现了。

前面说到文脉与画脉,文脉至为重要,但中国的画脉中又一直有文脉的内涵和基础。所以,画和文是不可分的。否则便是画匠之画,便是庸俗的画,格调不可能高。至于在画上题诗文,乃是文人画的另一形式。尚不在此论中。