城南有个三里庄

作者:于新生 时间:2016-11-25 点击:4928

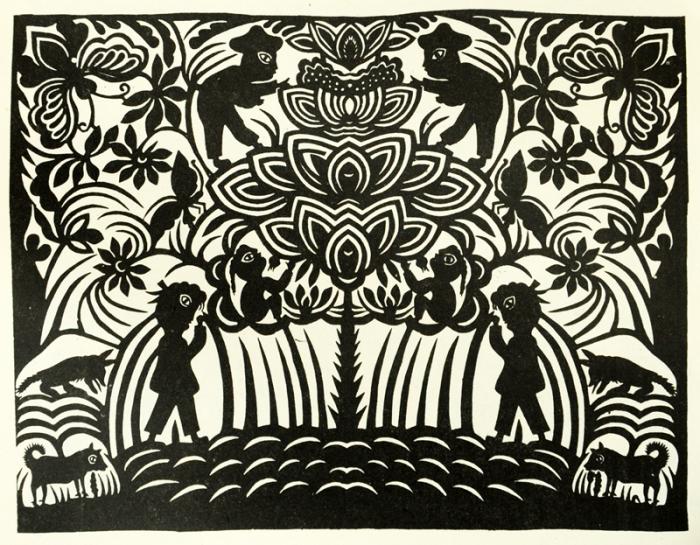

池塘(民间剪纸)

城南有个三里庄

于新生

一

这是一个不大的县城。

在我的印象中,当时城里除地主留下的一座老式小砖楼外,其余全是平房。白墙红瓦的是公家房,多是新的;青砖灰瓦或土墙草顶的是私家房,多是旧的。这些平房从形态上看,公私分得很清。我觉得也许县城就该是这个样子:不该或根本就不充许有楼房,楼房只能在市城、省城、京城才有。

靠县城南边有个五路口,是这一带最繁华的地方。五路口因分出五条通向不同方向的公路而名。由于交通方便,县里一些有关衣、食、住、行的主要单位都坐落在这五路口的夹角处,有:汽车站、马车店、交通旅馆、大众饭店、职工卫生所、百货公司。由于经过五路口的汽车、马车、人车大多要在这里歇脚,因而除了县城里面逢五排十的大集,平常卖东西的商贩们也都集中在这里。糟杂的人声、马嘶声和汽车喇叭声混成一片,热闹得很。

自五路口再向南,隔了一条不太宽的水沟,有个村子叫三里庄,这村名是因为离城里的老县衙三里路而来。当地村庄有以距县城远近而称其名的习俗,如五里屯、八里庙、二十里铺等。这些村子以县城为中心:远近聚散,如众星绕月;路通道达,如蛛丝罗布。由于三里庄离县城最繁华的五路口就隔了一条沟,所以感觉这三里庄就在城边,可也就因为城外这一沟之隔,三里庄在其地份上就算不得城里,只能算是乡下了。三里庄不大,分前庄后庄,就百十户人家,由于清代之前这村子从没出过什么名人名事,所以在老县志上除有其名外,别无它载。但新县志却有一段内容提到此庄,载的是抗战时期当地抗日队伍在村北这条沟里打过鬼子的汽车,三里庄才因此有了些名气。

我大约在六七岁时随父母由城里迁来三里庄落户。由城里所以迁来乡下,有着这样的一段因缘。

父亲祖籍不是本县,解放后才调到这县里的职工卫生所当医生。那时此地还没有正规的医院,职工卫生所就是当时这县城中最正规的医疗部门,城里的干部职工和附近的农民都到这里来看病。父亲的医术不错,在这一带很有名,再加上他态度随和又认真敬业,就极有人缘,找他看病的人很多。

母亲是一名小学教师。生我弟那年正赶上“大跃进”,由于母亲刚生下孩子不几天就去“大炼钢铁”“深翻土地”,便落下了腿病。整风反右时,母亲又受了牵连,再加上身体原因,就被单位劝其退职,没了工作。

三里庄的前庄有个叫张五的人,患有哮喘病,经常到职工卫生所打针拿药,是卫生所的常客。有一年,他的一个孩子背上生疮,长久难愈,被父亲治好了,张家非常感激,此后就有事没事地到父亲那里坐坐,还常带来些乡下的粮菜之物,天长日久,就成了父亲的朋友,父亲让我喊他张叔。

那年,大饥荒来了,到处是面黄肌瘦的人。我最深刻的印象就是肚子饿。家里人除每顿饭吃极少的干粮外,大多是喝汤,最后连刷锅水喝得一点也不剩。人们把能吃的都吃光了,母亲不知从哪里弄来几只死老鼠烧了吃,肉的味道,香……张叔来了,带来了用脸盆盛着的半盆儿地瓜干。此时,那有比粮食更珍贵的东西呢!父亲感激不尽,两人从此拜了兄弟。张叔在村里排行老五,父亲从此叫张叔五弟,张叔喊父亲大哥,我也改口喊张叔五叔。

父亲与五叔称了兄弟之后,我们家与三里庄的关系也就更加密切了起来。母亲退职时,五叔提议父亲到三里庄落户,并就此与村官商议。庄里人听说后对这事无不赞成,因为庄里如果有了一个大夫,看病就更方便了。

三里庄为我家在五叔的西邻划了宅基地,由五叔帮忙张罗,盖起了一个由小院围起来的五间平房。那房墙底部是青砖盘的(这些砖大多是我哥从远处拆旧厂房的地方用小车推来的);墙上部是用夯打起来的“基”垒的(村里人管土坯叫“基”,大约是基础的意思);墙体上装了玻璃窗(那时乡下玻璃窗还不多见);房顶挂的是红色瓦(是父亲托关系从砖瓦厂便宜买来的次品)。这房虽然花钱不多,可房上那红瓦房顶和透明玻璃窗还是与村里的草房顶和木棂窗显出了一定的差别,好像是把城里的一处公家房搬到了乡下。我也就因为这房子在庄里的与众不同,不自觉地产生了一种特别的优越感。

养兔(民间剪纸)

新房落成后,父亲请村头儿、五叔和村里的几个长辈来家凑了个堆儿,算是个入村仪式。村头儿对父亲说:你们现在就是三里庄的人了,在庄里就该有辈儿有份儿,以后就按老五(五叔)的辈份儿排班次吧!从此,我在庄里便有了许多的老爷、老妈、叔叔、婶子、姐妹、兄弟,自然也有辈份儿低的叫我爷或叔。周围一下子多了这么多的乡亲,让我感到新鲜而亲切。

从此,我成了乡下人。

二

五叔是个热心肠,在村里口碑很好。他除了会干庄稼活,还会多种技术,虽干得不精,但泥、瓦、木、铁都能来两下子,村里盖屋打墙总是少不了他。五叔的痨病有年头了,哮喘历害的时候我是总看到他紧闭了嘴唇,颌下的大喉节在“咝咝”声中颤抖。他虽常常喘不上气来,却偏偏爱讲故事,讲故事时的话语声和喘吁声一同在脖颈中混杂,好像是说话间有种音乐在伴奏。讲到情急之处,他脸憋得通红,鼻尖也沁了些汗出来,听故事的人便赶忙迭水过去,他喝口水换口气,继续开讲。听说五叔年轻时胆儿特大,还爱看热闹。抗日队伍在北沟打鬼子汽车那回,村里人都关了家门不敢出来,五叔却背了个粪筐,提了把割草的镰刀,专往响枪的方向跑,为的就是看热闹,看到紧要处他也跟着大喊大叫。待队伍打完鬼子,汽车被牛拖走了,沟里只剩了几具鬼子尸体。他走过去,把鬼子的衣服扒个精光,挖个浅坑用土将鬼子盖了,只留那活儿露在外面,引狗去吃,说是要让鬼子断子绝孙……

五婶是个地道的农村妇女,也是庄里的好妇女。农村的好妇女标准有三条:勤劳质朴、孝敬老人、能生男孩。五婶这三条都能做得到。村里的男人一般不做家务杂事,对家里的杂事是拿主意多动手少,五婶虽身板儿弱,但论干活儿,却不亚于村里的男人,除跟男人一样出工破日地上坡干活外,还多一份打理家务的操劳。家中上辈儿的老人都已去世,据说得的都是卧床不起的怪病,是五婶一把屎一把尿照顾送终的。她生了三个儿子,大孩儿叫来福,二孩儿叫到福,三孩儿叫全福。我印象最深地是五婶喊孩子的声音,那时乡下可不像现在有事打个电话或发个短信啥的,近处的联络全凭扯开嗓子喊,尤其是到了吃饭的时间,庄里大人喊孩子或孩子喊大人的声音此起彼伏。这喊词有一规律:孩子若喊,直呼其称;家中妇女若喊,不管喊谁,只管喊自家孩子之名。我曾看见过五婶领着来福喊来福:“来福---来福---吃饭了!”“唉!来了!”应答处却是五叔从远处跑了过来。开始我觉得奇怪,后来才明白其因:男人在外忙活,等喊才归,是为了节省时间多干些活;妻子又因直呼夫名恐外人笑话,喊孩名只是发出吃饭的信号,在外的家人便知家中召唤,无论长幼,听到可回。

三里庄的乡亲们和善可亲,村庄就像个大家庭,不论是哪家遇上垒墙盖屋或是喜事丧事,全村人都来帮忙。谁家的菜果收下来了,常常是四邻八舍互相地送,我家就常吃乡亲们送来的菜。

由于刚到村里落户,母亲怕我和弟弟在外面不懂规矩给家里丢人,就叮嘱我们:出去不要随便要人家东西!这话我们虽然记住了,可有时却实在是难以遵守。有次跟弟弟去邻居家玩,正赶上邻居煮了一锅地瓜、玉米,那热气腾腾的香味飘过来,诱得人直流口水。邻居招呼我和弟弟过去一块吃,可想起母亲的嘱咐,只好忍住。邻居再三招呼,见我们不吃,便以为我们是吃饱了或是不喜欢吃,也就不再招呼了

。见主人不再招呼

,可又难忍这地瓜、玉米的诱惑,最后还是弟弟终于忍不住了,对主人说:“你若再给,我就吃!”

三

在三里庄落户后,我和弟弟很快加入了村里的孩子帮,没事就往孩子堆里掺和。当时在村中这帮孩子里,我与弟弟和一个外号叫小瘪子的孩子年龄、个头最小,我们几个总是跟在大孩子后面,按大人的话说,就像是“小鱼穿在了大串上”。

村东的孩子头叫锁儿,是庄里孩子中年龄最长、个儿最高、力气最大的,就凭这几点,他就必然坐定了孩子头的位置。锁儿是颗独苗,胸前老挂着一个石锁,那锁润泽有光,好像是玉的,是他出生后娘给带上的。听人说,他娘在生他之前曾生过两个娃,但都没活下来,神婆说这些孩子的魂是让鬼神给招走了,得用锁将孩子的魂儿锁住才行。待第三个孩子生下来,他娘便请了这把石锁挂在他的身上,并取名锁儿,希望孩子的魂儿不再被鬼神招走。不知是这锁的原因,还是命该如此,锁儿活了下来,并出落得身强体健、膀阔腰圆。

村西头和邻村也有孩子帮,但数村东孩子帮势最强,村东帮中与锁儿年龄差不多的孩子还有七八个,加上锁儿号称“八大金刚”,这“八大金刚”对其它孩子帮极具威慑力。孩子帮之间也有点儿像现在的国际关系:有友好邦交,有敌对阵营,也有中立国家。帮与帮之间常进行一些对抗或比赛,通常是“开火”,是从战斗故事片里学来的。孩子们以沟为界作为双方阵地,用土块瓦片相投。或发起冲锋,占领对方阵地;或包抄迂回,抓几个俘虏回来。有时孩子帮之间也各排出选手进行两人或多人对抗:有时是抗腿(将一腿用手搬起,单腿跳跃,用腿膝双方相抗,双脚落地或被顶倒者为输);有时是拔轱辘(摔跤);有时是扮手腕……这几样锁儿都无人能敌,尤其是拔轱辘,他经常是让人后把腰,叫对手从后面将他抱住,他再两腿叉地,或跨下掏裆,或侧身捞腿,或旋腰抛身,只要他身子猛地使劲儿扭动几下,就把对手摔个嘴啃地。

村里的女娃们也搭帮,但不搭大帮,多是三五结伴,拿现在的话来说就是“闺密”吧!女娃们除了大名外,小名不管哪家都是按大小来叫的:大妮儿、二妮儿、三妮儿……这些妮儿在自家叫起自然不会叫错,但在外说起时,妮儿前须加“谁家的”,如:二爷家大妮儿,三叔家二妮儿,四哥家三妮儿……从这些妮儿们扎辫子的特征来看,大多也有一规律:大妮儿常在头后面或头一侧扎一个辫子;二妮儿常在头两侧扎两个小辫子;三妮儿除在头两侧扎两个小辫子外,在头上或后面再扎一个小辫子……于是我就觉得这妮儿的大小称谓又是按她们头上辫子的多少来叫的。妮儿们很少跟男孩子们搭帮玩,她们有自己喜欢玩的:踢毽子、跳皮筋、跳方格、老鹰捉小鸡、翻花绳……阳光下,妮儿们雀鸟似地欢乐着,花衣服和小辫子舞动得花蝶儿一般。

四

村子周围的沟、湾很多,村近处除了与五路口之间的北沟外,还有东沟和西沟,这些沟串联了东湾、西湾、三角子湾等大小五六个湾,形成了村子外围的排水系统。每逢下雨,户里的水总是先流到街上,再由街中间分流至东西沟湾里。有时雨大,就会沟满湾平,水经过对农户和街道的冲制再汇之沟湾,水土混杂,从无清澈。但庄里的孩子们却喜欢这泥水,天暖之日,东西沟湾里总是下饺子般地有光屁股的孩童凫水。湾里还有鱼,常见会凫水的孩子摸了鱼上来。我不会凫水,却也喜欢这水,就老是在浅水处扑腾,以齐胸为限,从不敢涉入深处。学校的老师禁止学生下湾,违者要到太阳底下罚站,检测下湾的方法极简单,由于湾水带泥,从湾里上来的孩子身上也必带泥水之迹,干后只要用手指一抓,就会现处道道白痕。下湾的孩子经常被检、被罚。但却屡禁不止。

摸鱼(民间剪纸)

我最常去的是北沟,北沟里的水不过膝,却是老流着,沟两侧的水洼里长了些高高矮矮的芦草。听大人讲:沟里的水是神仙尿出来的。我也想当这样的神仙,常与村里的男娃们站在沟边憋足了劲儿比赛谁尿得高,洒得远,看着那些水花在阳光下闪烁着与沟水打着漩儿一起流向远处,觉得这沟水果真是尿出来的了……有次正比着,却突然从沟那边传来了动静,慌忙憋住尿望过去,竟是村里一个叫二妮儿的从芦草丛里把头探了出来,看到我发现了她,二妮儿红着脸马上又把头缩了回去。此后,我再碰到二妮儿,她的脸总会是红红的……

童子戏水(民间剪纸)

村往东十几里,还有一条大河,沙底,水清,宽阔。到那里下河更是快活,躺在浅滩流水里,沙软水柔,以水沙挫体,身上泥垢尽除,再上岸经微风一吹,凉爽得痛快。但因路远,下这河来回需走一段时间,加上白天还要上学或干活,故孩子们多是晚上骑车前往。那时骑的自行车叫国防牌,车中间是一个三角形大架梁,孩子们根据年龄大小分可为三种不同的骑法:锁儿的骑法与大人无异,屁股坐在车座上,为了显示腿长,腿膝老是向外弓着,他常常是车梁前夹一小的,后座再带个大的,那架式让我们这些半大小子望尘莫及且羡慕不已,极有领头范儿;我骑车时已满十岁,但如坐在车座上仍够不实车蹬,只好跨在车梁上站着骑,随着两腿蹬车,屁股在车梁上不停地左右摆动,那车骑得就如同当今扭屁股的摇摆舞一般,虽然我车后也能带一小的,但被带者常不愿坐我这车,因为坐这车必须得紧抓车座,并要经受摇摆的考验;再就是我弟和小瘪子那连车梁也够不到的骑法了,将身置于车体一侧,然后将一腿由车梁下伸过去踩踏车蹬,那架式就如同五路口修车的王瘸子,骑起来拐来拐去地像耍龙。

是锁柱出的鬼点子。有次晚上去下河,我们先脱光了衣服,用生产队里写大字报的墨汁将下身涂成裤头形状,赤身骑车前往。时虽夜晚,但公路上也常有拉货的卡车经过,车灯照来,有个司机觉得这帮小子有点奇怪,就放慢车速随而观望。等看清原委,便笑着从车窗里丢出一句话:“小子!别让车梁割没了鸟鸟,没了,就说不上媳妇啦!”

五

母亲腿疾好起来后,成了村里的社员,跟村里的妇女天天搭帮在生产队里干起了农活儿。那时生产队干活是记工分,男女老少据其能力,所挣工分也有所不同。母亲每天的工分是十分:早晨二分,上午四分、下午四分。到年底,合算出工分价值后,再按每人一年所挣工分多少分配钱粮。村里还给母亲分了自留地,母亲在自留地里种了韭菜、芹菜、西红柿、山药等。房前的院子里也种了菜,还养了不少家畜:有猪,有兔,有鸡……养猪也是可以挣工分的,那时地里用的肥料主要是猪栏里的土杂肥,队里可根据肥料的质量及多少记定工分。为了生计,工分成了母亲努力追求的目标。

喂羊(民间剪纸)

父母虽也算是有文化的人,可在当时他们对知识似乎并没有什么热情,这大概是由于社会大环境的影响吧!因为知识那时好像并没有什么实际的用途,有知识的人反而要去接受再教育,去向工、农、兵学习。在我印象中,关于孩子的事业和前途父母似乎很少过问,他们认为最重要的是全家人都要去努力劳动,都应该成为劳动能手,这样才能过上好日子。母亲能吃苦耐劳,她也从不让孩子们贪玩儿,除了吃饭和睡觉,母亲似乎很少让我们闲下来。我每天早晨上学前或下午放学后都要去拔一篮子野菜喂猪或是割一篮子青草到五路口的马车店去卖给赶马车的人,那一篮青草如碰上好运气可挣到二三毛钱。有时我跟弟弟也磨奸擦滑儿,只要出了家门,惯用的办法是两头紧中间松:开始抓紧干,中间玩,最后再抓紧干一阵儿,然后把篮子里的猪草弄得暄腾腾地回家交差。

打辘轳(民间剪纸)

院里有一口按了辘轳的井,这辘轳除打水吃外还靠它浇菜,打辘轳危险,得用力气和巧劲儿,我十岁出头就能用辘轳打水浇菜,还时常会把井里的水打干。种的菜收下来了,母亲让我拿到五路口去卖,我不喜欢卖东西,尤其是讨厌讨价还价和几斤几两地算帐,每到此时,我总是稀里糊涂完事。有次去卖西红柿,我把卖的钱全放在称西红柿的布兜里,当最后一点儿西红柿卖完时,我竟把西红柿和钱一起倒进了人家的提兜里,等人走了后我才恍然大悟,只好两手空空地回家……自此以后,母亲再也没让我卖过东西。

学校放假,我干的事比农村孩子还多了一项内容,就是到附近工厂里打零工。父亲由于职业的原因,跟县里的工厂单位都熟,打工的事儿他一说就成。我到酿造厂腌过咸菜,到麻纺厂缝过麻袋,到磷肥厂运过矿石,到化肥厂捡过煤渣儿,到内配厂搬过生铁,到物资公司管过仓库……直到我参加工作,生产队里的活儿我几乎干遍了,县城里的工厂我也几乎干遍了。正是这段经历,磨练出了我吃苦耐劳的性格并建立了与劳动者的感情,也让我体会到了一个劳动者发自内心的愉悦和自豪:吃得是亲手种的粮和菜,穿得是劳动换来的鞋和衣。

后来,我经常伸出粗厚的手对人说:瞧!我是地地道道的劳动人民出身!

六

小时候喜欢看小人书,也喜欢看墙上贴的那些民间画儿,觉得能画画的人可神了,就也照书上、墙上的画儿画起来,竟也能画得像模像样。

后来画得上瘾了,就弄了几本学画的书来看,知道画画要学素描、色彩、构图等等,画人还要了解人的骨骼肌肉什么的。那时正赶上“破四旧”,生产队里到处平墓扒坟,我就从坟坑里捡了个骷髅头回来,放在院子里的台子上画。四方邻居为此吃惊不小,说这孩子胆儿真够大的,可家里人却觉得此事不吉,最后还是硬让我拿出去扔了。

文化大革命闹得热火时,我正在上小学,班上的黑板报和宣传栏成了我画画的用武之地,并因此常得到老师和同学的赞扬,这些赞扬成了鼓励我画画的动力。后来我又用泥巴捏样板戏里的人,把先捏好的泥形放在阴凉处,待半干后用刀刻雕细部,再涂上广告色,五颜六彩的,见者都说好看。可我也由于画画惹过一场大祸,当时班上有一个好事的同学看到了我在作业本上随手临摹的几张毛主席像,便带头闹了起来,说这是丑化伟大领袖,于是这同学便号召全班开了我的批斗会,并要我低头认罪反醒检讨,好歹那时年龄还小,算是年幼无知,总算没打成个现行反革命什么的。鉴于这个教训,我知道画画有时也不是闹着玩的!

但画画我还是坚持了下来,最后竟成了我的职业,直到我离开了三里庄,离开了这县城,一直还在不停地画。

七

三里庄的房子后来翻盖过两次,父母住在三里庄再也没换过地方。

我读完高中后,离开了村子。那时正赶上知识青年上山下乡,我虽然当时生活在乡下,可户口并不在乡下,按照规定还要响应下乡的号召,于是又到离县城更远的村子待了两年。此时这下乡对我来说已算不了什么,干农活儿早是我驾轻就熟的事了。后来回城参加工作,我就没再回三里庄常久住过了。再后又调离县城到外地工作,回三里庄住得就更少了……

可我至今到家乡还是得空要回三里庄,去看那些我熟悉的前辈和少时的伙伴们。

现在的三里庄早不再是乡下了!这里的县城也撤县改市成了市城。三里村所有的土地已全部被市里统一规划建设,成了市区的一部分,村民们也都成了市民。村子周围的沟和湾全没了,天上的水和地上的水都流进了新建的地下排水系统。原来村里的老平房也都不见了,全部建成了楼房。过去曾经满是平房的县城,现在却是想找个平房都找不到了。但村东边的那条大河还在,建了一个湿地公园,清凉雅静,倒是别有一番风景。可这河里却是再也看不见那些光着腚下河的孩子们了。

五叔、五婶都去世了,父亲也是在村里去世的,他们的骨灰一起被安放在村子的灵堂里,这是父亲作为三里庄人最后的归宿。村里早先年长的前辈越来越少,年轻时的同伴们也都上了年纪。当年的锁儿现在已看不出孩子头儿时的威风,对我也变得客气起来,但我们那老感情却已然在心里涌动着。“八大金刚”中的其他人已有几个因病或事故不在了,他们除有几个当过兵外,在村里都没成什么大事,只是当了在家照看孙子的爷爷。倒是那小瘪子后来居上,去北京上了大学,后又做起了大买卖,成了三里庄在外的名人。庄里原来的那些妮儿们也早就嫁出了村子,我在村里已很少见到她们,可我碰见过小时候见了我脸红的二妮儿,她嫁到了邻村,现在见到我时已不再脸红,怀里抱着孩子,亲热地喊着二哥。

三里庄已看不出原来村庄的模样了!乡下和城里混成了一片,再也分不出城里城外。现在的环境对我虽然变得越来越生疏,可三里庄旧时的样子我却依然记得是那样地清。怎么也忘不了城南的那个三里庄:我少年时代生活过的地方。它把我很多的情感拴在了那里,把我很多的记忆留在了那里……它时常浮现在我的梦境中,出现在我的绘画里……

有人觉得我人“土”画也“土”。说真的,我本就不想去当“洋气”的人,尤其是不想去装“洋气”的人。我喜欢这“土”,也喜欢“土”的艺术。是这“土”养成了我的性格,生成了我的模样,不管到什么时候,我也不会忘记我曾是乡下人。

我总想为乡下人去做点什么:去画他们,去说他们……

2016年7月于济南